題記:「知識百寶箱」系列是「寶仁工作室」為了實踐2021-2022年度工作願景,而特別設立。目的旨在加快「寶仁工作室」的轉型,全面成為以「知識型專欄」為基礎之「知識主導型」的網誌。期望以協助提升大眾的學術素養為信條,並配合STEM的發展。除了普及科學知識外,也負起潛移默化為大家的人生有所改變的重責大任。將以學術專題探討、學習筆記為內容主體,回饋社會,服務讀者。

内容介紹:本篇屬重啟篇章,會跟讀者分析中文中學會考數學課程,本人將透過多份歷史資料,配合本人對高等數學課程的了解,客觀分析中文中學會考數學課程的歷年沿革。以協助讀者對中文中學會考數學課程的歷年沿革有基本了解,從而幫助有讀者可以選用合適的Past Paper去備試,爭取好成績。以及協助教育工作者在進行數學教育工作時,有更多參考資源可供參考。

各位大家好,今天的專題分析屬重啟篇章,會跟讀者分析中文中學會考數學課程,本人將透過多份歷史資料,配合本人對高等數學課程的了解,客觀分析中文中學會考數學課程的歷年沿革。以協助讀者對中文中學會考數學課程的歷年沿革有基本了解,從而幫助有讀者可以選用合適的Past Paper去備試,爭取好成績。以及協助教育工作者在進行數學教育工作,有更多參考資源可供參考。

本篇為重啟篇章,先前撰寫的文章之標題如下:

【浸大數學札記】《特別補課20:特備節目之第四章:升讀數學系後重要準備(補修HKCE及HKAL知識篇)》

正如之前提到,因原有篇章的内容「錯漏百出」,加上新的「考古發現」,使得本人必須重新撰寫,以修訂有問題內容,以及就原有的內容作出補充,以加強讀者對會考及高考數學課程架構的認識。因此,本星期將集中探討中文中學會考數學課程,看看中文中學在當年的數學課程究竟要唸甚麼。

中文中學會考數學課程發展概述

在過去數星期,我們曾跟大家探討英中會考時期到合併會考時期之必修數學、附加數學及現代數學課程。但是,早在上世紀五十世代至七十年代中,中文中學也有自己的會考,也值得我們探討。在過去,中文中學與英文中學曾經有一段時間是各自為政的,因此衍生出不同的中學課程及升學方式,就連大學學制也有所不同。在過去,中文中學被稱為僑校,已立案僑校之畢業生,可以應考於廣州舉行的中學畢業會考,完成後可以此投考大學。在二戰後,由於國民政府未能舉辦中學畢業會考,學校只可為學生舉行畢業考試,然後由學生自行報考當地大學的入學試。為了解決本地生升學方面的問題,教育當局於1951年6月邀請中文中學,研究設立會考的可能性,最終於1952年成功設立中中會考,稱為香港中文中學高中畢業會考(Hong Kong Chinese School Certificate Examination)。由於時年中文中學為六年制,所以完成三年初中、三年高中後,便可以應考,並可憑此直接報讀四年制大學之一年級,因此沒有所謂的預科制度。

到了1960年,由於統一學制,中文中學需要設立一年制預科,必須完成五年中學課程後,應考中中會考。成績良好才可以升讀預科,一年後再應考大學之入學試(即中大入學試。故此,在1965年之會考有特别安排,新學制第一屆中五生和舊學制最後一屆高中三生一同應考中文中學會考。兩批學生考同一試卷,而命題以新舊制均有的課程為標準。只是在舊制高中三生證書上加印識別,以便直接報讀大學;而新制中五生需修讀一年預科才可升上大學。到1968年,改名為香港中文中學會考(Hong Kong Certificate of Education Examination (Chinese)),1971年引入新數試卷,再於1974年與香港英文中學會考(Hong Kong

Certificate of Education Examination (English))合併為香港中學會考(Hong Kong Certificate of

Education Examination)。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E6%9C%83%E8%80%83

至於中文中學的數學科,則分為普通數學和高級數學二科。在1952年設立中中會考時,先設立普通數學科,當時直接稱為數學,然後到了1953年才再設高級數學一科。在1953年到1967年的會考中,分别稱為乙組數學以及甲組數學。1968年才正名為普通數學和高級數學。其中,高級數學則是初級數學的延續,較初級數學更深普通數學和高級數學。又由於1952到1965年之會考成績是用於升讀大學,因此不同時期的課程深度,分別極大。

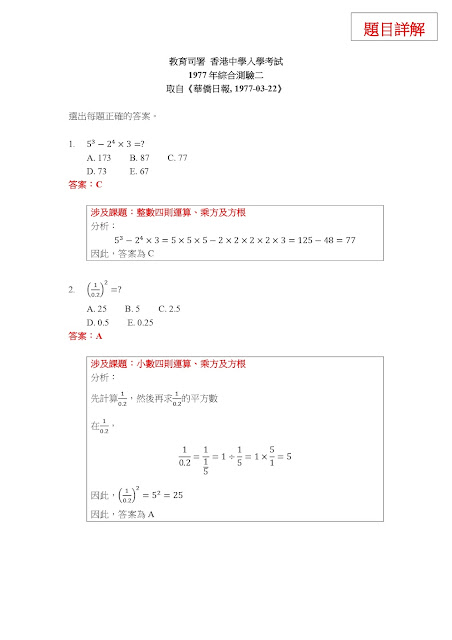

1952年到1964年的數學課程

1952年到1964年的會考,設乙組數學、甲組數學各有兩卷,當中甲組數學要待1953年才正式開考。其中,乙組數學之Paper 1是算術、代數,而Paper 2則為幾何、三角學。算術部分包括基本運算、LCM和HCF、非十進制單位、分數、小數、平方根、比例、百分法、有效數字、求積法、對數表,代數部分包括基本代數算法、多項式、有理式、根式、指數與對數、方程、三元方程、函數圖解、函數、級數。幾何部分方面,除了尺規作圖,也需考核平面幾何,例如直線圖形中的角、三角形、四邊形、求積法、軌跡、三角形中心、圓、全等與相似。在三角學方面,包括直角三角形之三角比、三角函數表用法、弧度法、三角恒等式、任意角之三角比、複角公式、倍角公式、三角形中心、解三角形、三角方程。大部分課題至今仍保留在DSE Core中,只有少數為DSE M2,例如三元方程、三角公式、倍角公式、三角函數倒數,甚至是Out-Syllabus,例如股票簡易計算法、非十進制單位、交代式及對稱式函數析因式法。至於尺規作圖,現今只作基本認識,不會在DSE中考核。而且大部分幾何定理,至今仍在DSE Core中施教,只有少數為Out-Syllabus,例如西摩松線(Simson's Line)。

乙組數學的課程設計,比較傾向傳統的舊數課程,即是將課程分成算術、代數、幾何、三角四部分,所需研習的概念跟英中會考之舊數課程挺相似,不過程度上比英中會考明顯較深,特别是三角學,主因在於中中會考數學是採六年一貫,而非英中會考之五年一貫。在評核方式方面,1952、1953年要求考生在算術、代數、幾何、三角中各選數題作答,1954年至1959年不設選答限制。到1960年起,分為甲部必答題及乙部選答題,考生必須作答特定題目,以確保考生同時掌握算術、代數、幾何、三角之概念。

至於甲組數學,Paper 1是大代數、三角,而Paper 2為解析幾何、微積分。大代數部分包括部分分式、二項式定理、不等式、聯立不等式、變分、排列與組合、概率、數學歸納法、方程理論、計算無理根之公式、三次及四次方程、行列式、級數收歛、二項級數,指數級數、對數級數。三角部分與普用數學部分差異不大,只是多了三角形之特性、反三角函數、三角級數、棣美弗定理。大多為DSE Core和DSE M2課題,也有一些達預科程度,例如方程理論、級數收歛、二項級數,指數級數、對數級數、三角級數,至於計算無理根之公式、三次及四次方程,則為Out-Syllabus。解析幾何部分包括坐標的基本概念、面積、直線與圓的方程、軌跡、圓錐曲線、參數方程、一些特殊的曲線(如三角曲線、指數曲線與對數曲線)、極坐標、極方程,這部分的程接近預科純粹數學解析幾何部分之水平。至於微積分,則跟DSE M2微積分部分相近,包括極限、導數、各種函數的微分與積分,尚有微分法及積分法的應用。

到1957年,甲組數學曾作出修改,代數部分刪去聯立不等式、複根、根之對稱函數、三次及四次方程、級數收歛、二項級數,指數級數、對數級數,三角部分重新解釋倍角公式的考核範圍,刪去三角級數。修改的目的旨在將過於抽象的內容,以及對修讀高等數學關係不大的課題刪去。例如聯立不等式,由於時年未有新數,當時也未引入線性規劃,因此將過度側重理論之聯立不等式刪去,算是合理。另外,級數收歛雖然在分析學挺有用,但似乎「深過頭」,不適合在此科施教,所以也只好刪去。而早在1956年,試卷二的考核方式發生變化,由以往在解析幾何、微積分中選考任何一部分,改為必考,考生必須同時掌握解析幾何、微積分的概念,這容許試卷可以有混合解析幾何、微積分之「Crossover」題目。到1959年,再修改考核方式,考生必須在解析幾何、微積分中各選答數題,以確保考生能同時掌握解析幾何、微積分的概念。到1960年,再修改考核方式,分為甲部必答題及乙部選答題。

甲組數學的課程設計,使學生在代數、三角學方面有深入的了解,所研習的概念側重在理論層面,例如研習方程的特性。也有一些是高階技巧,對研習高等數學異常有用,例如部分分式、數學歸納法、行列式等,除了加強學生在代數、三角學方面的水平外。同時也讓學生接觸解析幾何、微積分。其中,解析幾何使我們可以通過坐標系統,以代數方法去解決幾何問題,它也是研習函數不可或缺之先修知識,而微積分便是探討函數之重要學問,需要大量應用解析幾何之技術。至於微積分也是大學數學課程之入門科目,想主修理工科目,通常都要修至少一門微積分科目。很多數學概念也要應用微積分,例如連續分佈之概率。這個課程架構,深深影響英中會考附加數學科之課程架構,因為純數部分便會由代數、三角、解析幾何、微積分所組成,並沿用至2011年最後一屆會考附加數學科考試。

到1961年,中中會考數學課程出現重大修改,乙組數學仍然維持原有之課程架構,即Paper 1是算術、代數,而Paper 2則為幾何、三角學。算術部分僅以「複習」概括,不再明文列出,這是因為小學數學課程已包括不少算術課題,無必要重覆列出、浪費筆墨。代數部分則包括分式、二次方程、二元及三元聯立方程、指數及對數、根式及無理方程、比例、變分、函數、多項式與恒等式、級數、絕對對稱及輪換對稱函數及其因子分解、級數、排列與組合、概率與統計。跟1957年版本相比,多了無理方程、變分、函數、絕對對稱及輪換對稱、函數及其因子分解、排列與組合、概率,幾何方面,仍然分尺規作圖及平面幾何,但尺規作圖部分考核項目有所減少,同時簡化平面幾何定理的文字描述。考核內容大致不變,且極為抽象的定理已刪去,但諸如西摩松線(Simson line)等概念,仍然保留。三角部分與1957年版本明顯淺易,内容包括直角三角形之三角比、三角函數圖像、三角函數表用法、弧度法、三角恒等式、任意角之三角比、解三角形、三角方程,加入三角函數圖像,刪去複角公式、倍角公式、三角形中心。

甲組數學方面,原來的Paper 1有改動,除了大代數、三角外,新增立體幾何,而Paper 2則維持不變,甲組數學的考試範圍涵蓋乙組數學大多數課題。撇除相關課題,大代數部分尚包括部分分式、二項式定理、級數差分法、數學歸納法、不等式、絕對值、二次式、複數、方程理論、行列式、以行列式解方程。三角部分包括涉及正弦的極限、反三角函數、三角方程通解,幾何部分包括西氏(Cave)定理、孟氏(Menelaus)定理、位似多邊形。跟1957年版本相比,新增級數差分法。反映課程修訂方向集中在強調基礎知識,因此將乙組數學大多數課題,在甲組數學考試範圍中列出。同時把抽象的幾何定理,如西氏(Cave)定理、孟氏(Menelaus)定理、位似多邊形,由乙組數學轉移至甲組數學施教。

至於解析幾何部分,跟1957年版本相比略淺,包括坐標的基本概念、面積、直線與圓的方程、軌跡、圓錐曲線、參數方程、極坐標、極方程,刪去一些特殊的曲線,使課程能集中在直線、圓、圓錐曲線、極坐標。最後的微積分部分,深度則大幅提高,包括函數、極限、求導法、求導法的應用、積分法、積分法的應用,涉及更多考核點。例如,要求考生對函數特性有深入了解,用來計算積分,引入三角函數倒數與反三角函數之微分和積分、高階導數,微分法應用方面則加入近似值的計算。積分法方面要求考生了解黎曼和,並引入不同的積分法技巧,例如代換與分部積分法、數值積分。在積分法應用方面,除了基本的面積、體積運算外,也加入曲面面積的計算,也需考生認識二項級數,指數級數及對數級數。一些基本求積法公式,也包括在内。

甲組數學之所以大幅調整微積分之内容,在於加強考生在微積分之水平。為此需要調整代數、三角、解析幾何部分之内容,以作配合,這些調整可說是非常合理。正如之前提到,微積分也是大學數學課程之入門科目,想主修理工科目,通常都要修至少一門微積分科目。由於微積分過於重要,教育當局決意把微積分教育系統,由理論出發,進而衍生出不同的公式及計算技巧,最後便加強考生應用微積分去解決問題的能力。再加上代數、三角、解析幾何部分,本身與微積分相互配合、環環緊扣,最終令考生的數學水平可以有所提昇。之所以有這個論述,在於代數、三角、解析幾何的技巧也會用在微積分,學習微積分,可以幫助我們重温所學,自然有助提昇數學水平。

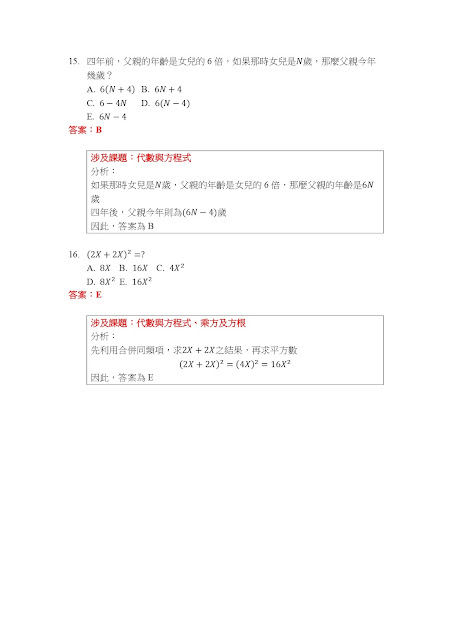

1965年到1974年的數學課程

1965年到1974年,由於改行「3214」制,考試課程、難度均大幅調整,遠較過去淺易,它是由原來的六年制課程再精簡而成。在普通數學之課程中,分Paper 1的算術及代數,以及Paper 2的幾何及三角,各考兩小時。在算術及代數部分,除餘式定理、絕對對稱及輪換對稱函數及其因子分解、一些求和公式、排列與組合、概率與統計,被轉移至高等數學科外,其他則獲保留。幾何部分方面,將西摩松線、九點圓,轉移至高等數學科外,有多個概念因過於抽象而被刪去,例如立體幾何之普通原理、經緯度等,重心放在平面幾何上。在三角學方面,除了複角公式、倍角公式、三角方程、一些特殊角及三角恒等式被轉移至高等數學科外,其他則獲保留。

至於高等數學科,Paper 1為大代數及三角,而Paper 2為幾何及解析幾何,最大的改動是將幾何部分由Paper 1移至Paper 2,並刪去整個微積分。因為微積分部分已改為在中大入學試高等數學科考核。在大代數方面,刪去排列與組合之繁雜例題、複數、方程理論、行列式、利用行列式解方程,三角學方面刪去反函數與弧函數。幾何方面刪去渉及立體幾何之課題,解析幾何部分只保留坐標的基本概念、面積、直線與圓的方程,圓錐曲線部分只須了解其軌跡,其他特性全數删去,一些複雜之解析幾何特性,以及極坐標部分,也全數删去。這個改動似乎是考慮到中大入學試之課程架構,由於中大入學試高等數學已經包括微積分,為免重覆教授,所以就全數刪去。同理,由於中大入學試數學科目已經涵蓋複數、行列式,所以也將之刪去。至於解析幾何部分之所以刪去複雜之解析幾何特性,以及極坐標部分,在於課時有限,加上在會考的課程特性,是建基於普及教育,只好刪去,改在預科、大學施教相關概念。

1971年到1974年的新數學課程

正如先前提到,中文中學和英文中學在課程上是分開的,因此中中要到1971年,才分把普通數學分成「新數」和「舊數」。此時的中中會考,「舊數」仍分Paper 1的算術及代數,以及Paper 2的幾何及三角,而「新數」之Paper 1為選擇題、短答題,而Paper 2則為長問題。

在1971年之「新數」課程中,包括近似值、整除性、LCM與HCF、歐幾里德算法、數系、n進制、命題運算、集合論、數學歸納法、函數與映射、流程圖、群論、矩陣及行列式、向量、基本平面幾何、求積法、矩陣、多項式、分式、聯立方程、不等式與線性規劃、指數及對數定律、直角坐標系、直線及圓的方程、軌跡、基本圓錐曲綫、弧度法、三角函數、三角恒等式、解三角形、概率與統計。跟同時期之「舊數」相比,多了整除性、歐幾里德算法、數系、n進制、命題運算、集合論、數學歸納法、函數與映射、

流程圖、群論、矩陣及行列式、向量、矩陣、不等式與線性規劃、直角坐標系、直線及圓的方程、軌跡、基本圓錐曲綫、概率與統計。

中中「新數」課程最大的目的,是把數學課程「現代化」,因此引入邏輯、統計、函數、解析幾何、線性及抽象代數、不等式。而且跟早於1964年施教之英中「新數」相比,中中「新數」課程已有一定調整。涉及網絡、基本微積分之課題不見蹤影。在直角坐標方面,也只包括二維,不考三維,也毋須考核立體圖形的特性。這使「新數」課程能照顧到一般考生的需要,而在英中實踐「新數」課程教學的過程中,也汲收不少經驗,這使教育當局得知那些可以保留在「新數」課程,那些因不合時宜而需要刪去。作為「新數」課程之「後起之秀」,有這些改動是合理的。

順帶一提,因為1974年合併中中、英中會考,數學科考試仍未統一,因此仍須分開處理,並修改個別科目的名稱,直到1975年全面合併為止以下是1973年到1974年科目合併情況:

|

相關科目

|

1973

|

1974

|

1975

|

|

數學

|

英中會考

數學(課程甲)

|

數學

(同等課程乙)

|

數學(同等課程)

|

|

中中會考

普通數學(課程一)

|

數學

(同等課程甲)

|

|

英中會考

數學(課程乙)

|

數學(課程乙)

|

數學

|

|

中中會考

普通數學(課程二)

|

數學(課程甲)

|

|

附加數學

|

英中會考

附加數學

|

附加數學(課程乙)

|

附加數學

|

|

中中會考

高級數學

|

附加數學(課程甲)

|

Past Paper及參考書的使用

Past Paper方面,大家可以在港大、中大圖書館、香港中央圖書館查閱大多數年份之試題。其中,普通數學「舊數」部分、高級數學之題目,有淺有深,大家可以試做。至於普通數學「新數」部分,則盡能力去做,切勿勉強完成,能夠做到部分題目,已算是好表現,因為不是條條都易做。至於參考書方面,雖然坊間曾出版針對中中會考之數學教科書,但小編曾經找港大、中大、教大之圖書館,但針對中中會考之數學教科書,比較「零碎」。因此,小編建議可以研讀大家DSE Core、DSE M2、會考舊數與新數、會考附加數學及預科純粹數學的教科書,教科書語言可中可英。而大家也可以按照考試範圍研讀當年考核的内容,然後才再做Past Paper,效果更佳。

各位讀者,本篇的分析主要是建基於歷年之會考數學課程大綱,因此本篇另備有附錄,以中英雙語形式,整理並列出當年的會考數學課程。連結如下:

【知識百寶箱】2024年第15篇:香港中學會考數學科目分析(中文中學數學篇)(附錄)

https://poyanforum.blogspot.com/2024/04/202415.html

另外,在本人撰寫期間,曾研讀大量參考讀物,包括梁操雅和羅天佑合著的《香港考評文化的承與變:從強調篩選到反映能力》,尚有歷年之考試規則及課程,這些考試規則及課程可以在香港中央圖書館、港大參考圖館和中大圖書館中找到。這都幫助本人對會考數學課程有如此透徹的了解,特此鳴謝。

下星期將繼續轉載試題,並附有題解與分析,敬請留意。我們下星期再會。